Die Karte, die ich hier vorstelle, ist aus der Perspektive des Radfahrers gemacht. Wer in Deutschland und anderswo eine Fahrt über Land macht, dem fällt bald auf, dass sich in vielen Gebieten Orte häufen, deren Namen auf dieselben Suffixe enden: Eine kleine Tour um Mönchengladbach herum könnte zum Beispiel in Sasserath im Süden beginnen, über Güdderath nach Wickrath führen, weiter über Hilderath und Mennrath gen Norden Richtung Gerkerath gehen und am nördlichen Stadtrand in Bettrath enden. Wer will, kann noch einen Abstecher nach Beckrath und Herrath machen.

Auf einer vergleichbaren Fahrt rund um Mainz wäre die Ausbeute an Orten auf ›-rath‹ hingegen exakt null. Stattdessen könnte die Runde von Gonsenheim aus über Essenheim, Ebersheim und Gau-Bischofsheim nach Bodenheim führen und von dort, zurück auf Mainzer Stadtgebiet, über Laubenheim und Hechtsheim nach Bretzenheim. Das Phänomen dürfte klar – und vielen schon mal aufgefallen – sein.

Über Toponomastik (Ortsnamenkunde) gibt es natürlich haufenweise wissenschaftliche Publikationen. Dieses hier ist keine davon. Rein zur Unterhaltung – und daher mit einem dem Freizeitcharakter dieses Blogs angemessenen Anspruch an Vollständigkeit usw. – habe ich versucht, 101 auffällige Suffixcluster in Deutschland zu kartografieren. Das Ergebnis erinnert an manche der Karten, die das ZEITmagazin seit einigen Jahren in der Rubrik Deutschlandkarte veröffentlicht. Vielleicht gibt es sogar schon eine Deutschlandkarte zu diesem Thema, aber wenn dem so ist, dann habe ich sie nicht gefunden.

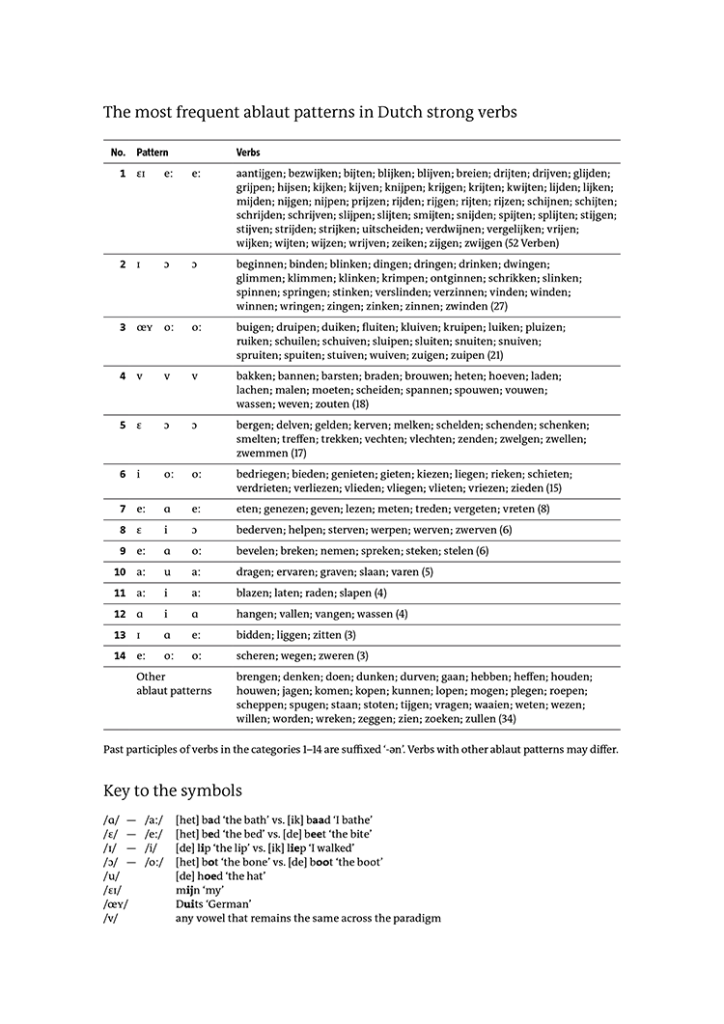

Wie also ist diese Karte entstanden? Ich habe mir eine Liste von deutschen Ortsnamen (inklusive zugehöriger Postleitzahlen) gesucht und rückläufig sortiert. Damit ist es nicht schwierig, sich die häufigsten N-Gramme von hinten herauszufischen und einen Blick auf die regionale Verteilung zu werfen. Die allermeisten Suffixe von Interesse entpuppten sich als Tri- bis Pentagramme. Hätte ich mehr Zeit und bessere Programmierkenntnisse, hätte ich eine interaktive Karte erstellen können, die für jeden Postleitzahlenbereich die häufigsten Suffixe anzeigt (am besten noch inklusive Etymologie). Habe ich aber nicht. Stattdessen ist es eine simple eindimensionale Karte geworden, in der man einfach nur ein paar Ortsnamen sieht. Bei der Auswahl der Beispiele habe ich mich zum einen daran orientiert, wie viel Prozent der Vorkommen eines Suffixes in einen (oder mehrere aneinandergrenzende) Postleitzahlenbereich(e) fallen. Im Postleitzahlenbereich 55 finden sich zum Beispiel 17,5 % aller Orte, deren Namen auf ›-heim‹ enden – der höchste Wert aller PLZ-Bereiche. Zum anderen habe ich danach geschaut, wie viele der Ortsnamen in einem PLZ-Bereich das betreffende Suffix enthalten. Bei ›-heim‹ waren das 27,3 % aller Ortsnamen im Bereich 55. Die genauen Prozentzahlen sollte man aufgrund von kleineren Unsauberkeiten in den Daten, die ich auf die Schnelle nicht beseitigen konnte, nicht überinterpretieren. Wohl aber vermitteln sie einen im Großen und Ganzen akkuraten Eindruck von der Verteilung eines Toponymsuffixes. Den Ausschlag dafür, ob ein Name auf der Karte landete, gab – neben meiner Intuition als deutscher Muttersprachler (Wie lokaltypisch und interessant kommt mir das Suffix vor?) – in vielen Fällen die banale Frage, ob an der betreffenden Stelle noch Platz in der Grafik war.

Um die Suffixe auf der Karte nicht so nackt dastehen zu lassen, habe ich jeweils ›Deutsch-‹ davorgesetzt. Wenn ein Suffix irgendwo auf der Karte steht, dann bedeutet das, dass nach meinen Recherchen ungefähr an dieser Stelle eine Reihe von Orten mit demselben Suffix im Namen liegt. Es bedeutet nicht, dass es nirgendwo sonst ein auf diesem Suffix basierendes Cluster gibt (und schon gar nicht, dass es nicht andernorts vereinzelte Orte mit diesem Suffix gibt). Die Strichstärke der Buchstaben gibt an, wie häufig ein bestimmtes Cluster innerhalb der jeweiligen Region ist (und nicht allgemein deutschlandweit). Die ganz dünne Ultra Light (z. B. ›Deutschheide‹ in Mecklenburg-Vorpommern) steht für um die 10 Orte, die etwas kräftigere Semi Light für maximal 30 Orte (z. B. ›Deutschbeck‹ im nördlichen NRW; das ist die häufigste Kategorie), die Semi Bold für rund 30–60 Orte (z. B. ›Deutschwitz‹ in Sachsen). Für Suffixe mit 60–90 Vertretern habe ich die Extra Bold gewählt (z. B. ›Deutschingen‹ in Baden-Württemberg). Die häufigsten Suffixe sind aus dem Black-Schnitt gesetzt (z. B. ›Deutschleben‹ in Sachsen-Anhalt).

Eine evidente Schwäche der Karte ist, dass sie nur die Stärke und nicht die genaue Ausbreitung der Cluster angibt. Man kann davon ausgehen, dass ein Cluster von 60 Orten mehr Raum in Anspruch nimmt als eines von 10, aber auch bei gleicher Clusterstärke wird es Unterschiede in der Fläche geben. Ein weiterer Nachteil ist, dass disperse Cluster, die sich nicht auf zwei oder drei PLZ-Bereiche beschränken, hier nicht dargestellt werden können: Mir ist zum Beispiel aufgefallen, dass Ortsnamen auf ›-e‹ zu fast drei Vierteln in den PLZ-Bereichen 0, 1, 2, 3 und 4 (also ganz grob gesprochen: in der nördlichen Hälfte Deutschlands) liegen bzw. zu rund 55 % in den Bereichen 1, 2 und 3. Das ist ein kombinierter Effekt zahlreicher Suffixe, der sich in der gewählten Form nicht gut wiedergeben lässt – vielleicht etwas für ein nächstes Projekt. Wie immer dem sei, hier ist die Karte (Lizenz: CC BY-SA 3.0*):

Weiterlesen →