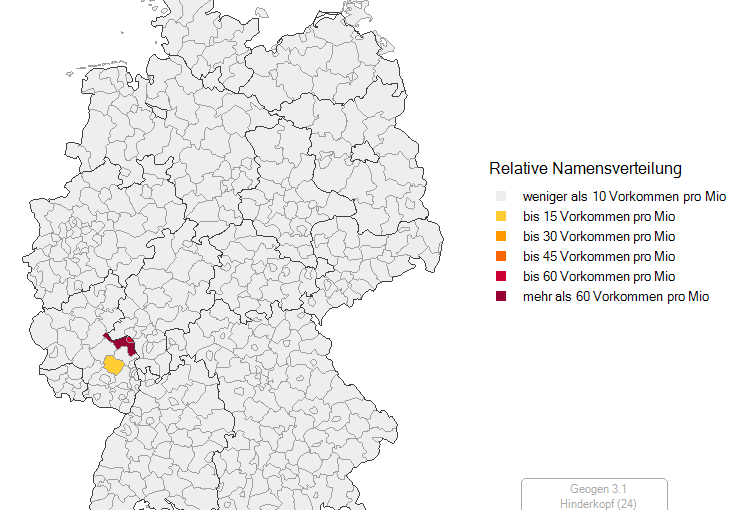

Ein Phänomen, das mich interessiert, sind Nachnamen, die nur in eng begrenzten Gebieten vorkommen. Ich selbst habe einen Nachnamen, der zu den 100 häufigsten in der Bundesrepublik gehört und dementsprechend keine kleinräumige regionale Verteilung kennt (immerhin praktisch, weil er so gut wie nie falsch verstanden oder geschrieben wird). Besonders interessant sind natürlich endemische Nachnamen aus Regionen, zu denen man einen wie auch immer gearteten Bezug hat – bei mir unter anderem die Vorderpfalz, Rheinhessen und der Niederrhein. Gerade heute fiel mir (warum auch immer) der Name einer lang pensionierten Kassiererin in einem Supermarkt bei meinen Eltern um die Ecke ein: Hinderkopf – oder wie man auf Meenzerisch sagt: [ˈhɪnækɔp]. Und tatsächlich: Der Name kommt, wie die Karte* zeigt, tatsächlich fast nur in Rheinhessen vor:

Schreibweisen wie ›Hinterkopf‹ oder ›Hinnerkopf‹ sind dagegen in völlig anderen Regionen verbreitet. Wenig überraschend ist die extrem begrenzte Verteilung bei einem Nachnamen, dem ich vor ein paar Jahren zum ersten und einzigen Mal begegnet bin: Hexemer. Er kommt, wie man auf der Karte erkennen kann, praktisch nur im Landkreis Mainz-Bingen vor:

Wenig überraschend ist das deswegen, weil es sich bei ›Hexem‹ um den mundartlichen Name des Mainzer Vororts (bzw. des bis 1969 selbstständigen Dorfes) Hechtsheim handelt. Ein Hechtsheimer ist demnach im Dialekt ein ›Hexemer‹. Ein anderer Nachname, dessen Endemizität mir ebenfalls erst in den letzten Tagen aufgefallen ist, ist Tebartz. Der Name scheint, wie auch der (Noch?-)Bischof von Limburg, vom nördlichen Niederrhein zu kommen, genauer gesagt aus dem Kreis Kleve; nirgendwo sonst ist, wie die Karte zeigt, die relative Häufigkeit höher:

In den angrenzenden Landkreisen Viersen und Wesel gibt es auch einige Tebartze, aber sonst sind nur einzelne Personen über die Republik verstreut.

* Alle Karten wurden mit Geogen erstellt und stehen unter der Lizenz CC BY-NC-SA 2.0.