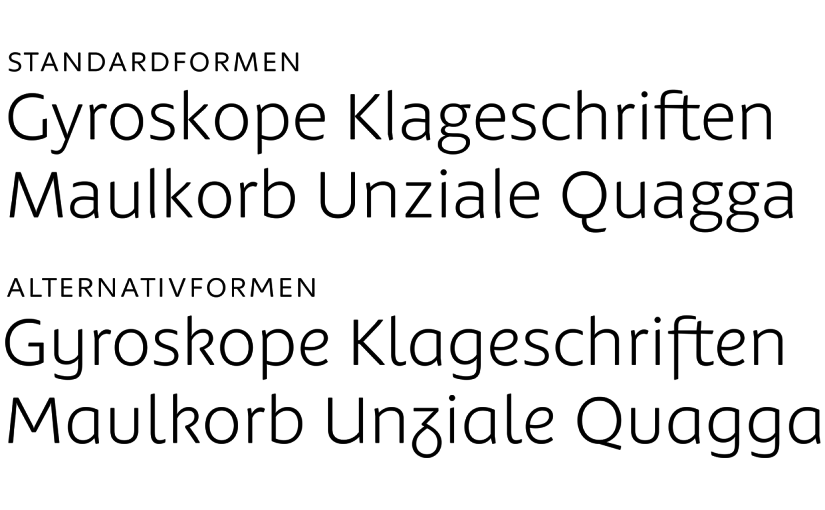

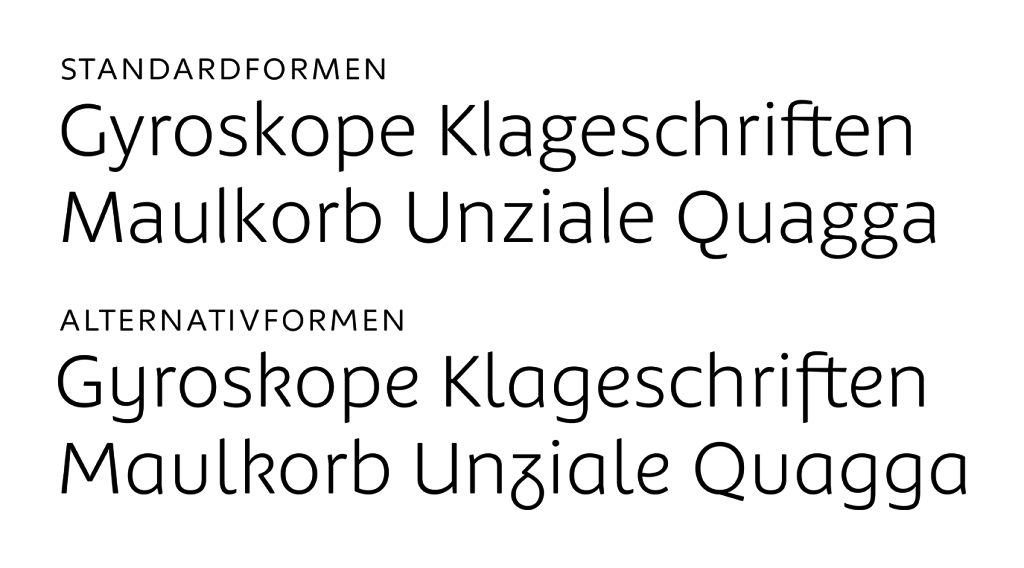

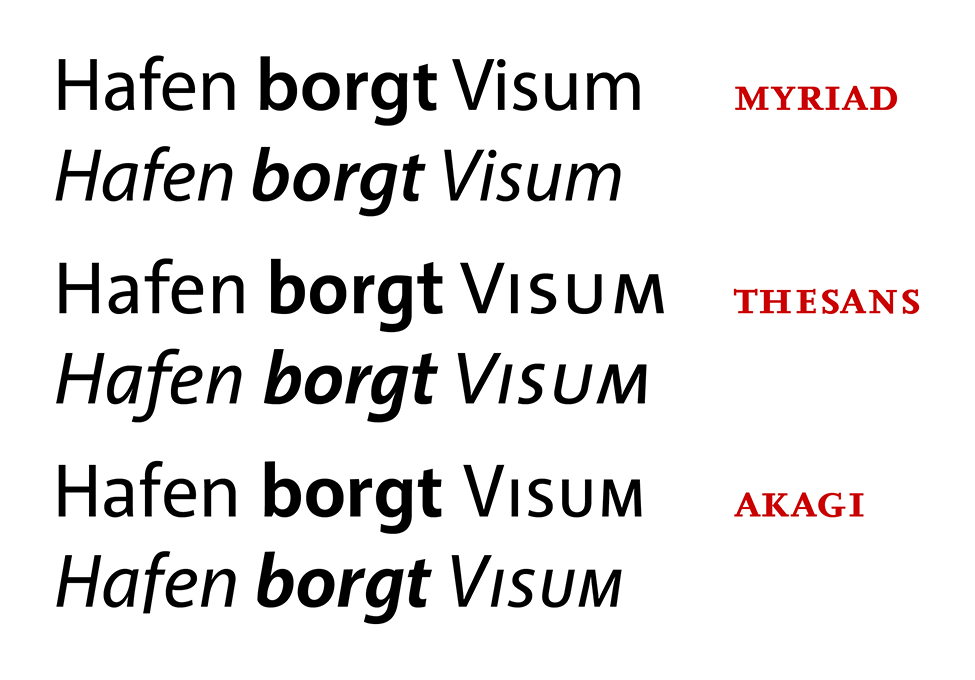

Dank OpenType ist es heute leichter denn je, Fonts mehrere Glyphenvarianten für ein Zeichen mitzugeben. Mehr als einiger Zeilen Code bedarf es nicht, um je nach aktiviertem Feature eine andere Buchstabenform anzeigen lassen. Das kann man – wie so vieles – für Sinn und Unsinn nutzen. Man kann etwa dafür sorgen, dass Akzente in eher flachem oder eher steilem Winkel auf die darunter stehenden Buchstaben zeigen, je nach Textsprache. Franzosen zum Beispiel haben es gerne etwas flacher (oder es ist ihnen wurscht), Polen mögen es steiler. Diesen Wünschen entsprechen zu können, finde ich sinnvoll. Oder man kann Schwungformen und Zierbuchstaben mit einem stilistischen Satz verknüpfen, über den sie bei Bedarf aktiviert werden können. Auch sinnvoll. Bisweilen kritische Töne hört man dagegen, wenn Schriftdesigner massenhaft Alternativformen in einen Font packen, die keine klar definierte Funktion (zum Beispiel ornamentaler Art) haben und bloß ein bisschen anders aussehen als die Standardformen. Dann wirkt es schlimmstenfalls so, als habe der Gestalter zwischen zwei ähnlichen Formen nicht wählen können und die Entscheidung an den Kunden delegiert. In anderen Fällen hat man den Eindruck, dass die Glyphenalternativen aus Schriftarten eierlegende Wollmilchsäue machen sollen: einerseits eine zurückgenommene, strenge Textschrift, andererseits ein paar lustige, informelle Zusatzglyphen. Die Gefahr, so heißt es dann oft, bestehe, dass der Designer keine konsequente gestalterische Linie mehr verfolgt oder nicht mal mehr danach strebt, sondern aus seiner Schrift ein Sammelsurium von disparaten Ideen macht. Mir kam diese Diskussion in den Sinn, als ich der Petala begegnete, einer im Herbst vergangenen Jahres veröffentlichten humanistischen Sans von Marconi Lima. Für erstaunliche zehn Kleinbuchstaben des lateinischen Alphabets und fünf Großbuchstaben bietet diese Schriftart Alternativformen. Schaltet man sie alle aus bzw. ein, sieht das wie folgt aus:

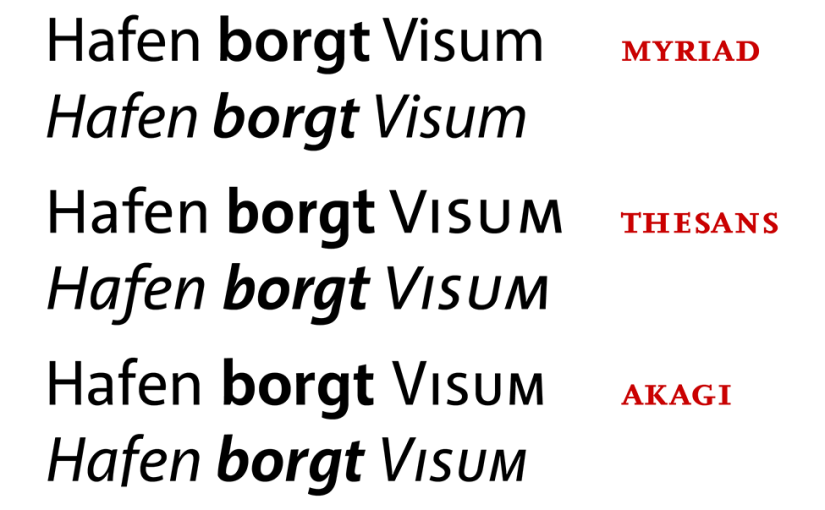

Fluch oder Segen? Und ich meine nicht Zurichtung und Kerning, die hier und da dem selbst formulierten Anspruch – »a new milestone on typeface design« – nicht gerecht werden. Die Petala geht den Weg der 2008 veröffentlichten Bree umgekehrt (und hat doch stilistisch einiges von ihr gelernt). Bei der Bree sind die ungewöhnlichen Formen das Aushängeschild; hinter den Kulissen gibt es konservativere Formen als Alternativen. Dies erscheint mir das überzeugendere Vermarktungskonzept: Man sieht die gewagten Glyphen, entwickelt Interesse, fragt sich, ob man sich mit dem ›z‹ blicken lassen kann, und stellt dann fest, dass es eine harmlosere Alternative gibt. Über die Petala sieht man wegen ihrer soliden, aber vergleichsweise langweiligen Standardformen womöglich hinweg, ohne je zu entdecken, dass unter der Haube noch einiges wartet. Das, was da wartet, ist wohl weder Fluch noch Segen: Die Qualität einer Schriftart steht und fällt nicht mit der Zahl ihrer Alternativzeichen; ein paar davon retten kein verunglücktes Konzept und verderben kein gelungenes. Bloß sollte man als Kunde die Nützlichkeit solcher Extraglyphen realistisch einschätzen. In neun von zehn Fällen handelt sich um Blickfänger ohne praktischen Wert. Man bewundert man die Zeichen im Schriftmuster, probiert sie direkt nach dem Lizenzerwerb zwei, drei Mal aus und benutzt sie danach nie wieder. Als Basis für eine Kaufentscheidung wäre das recht mager – so begeistert ich auch jedes Mal wieder die PDFs durchblättere, auf denen seitenlang dutzende exotische Glyphenvarianten vorgeführt werden.